プラトーとは何かについて解説!

知っておきたい5つのこと

自治体の大小を問わず、日本各地からPLATEAU(プラトー)を活かしたまちづくりのニュースが増えてきました。その一方、地方自治体でまちづくりに携わっている方々の間では

「近頃、PLATEAUってよく聞くけど、いったいなんだろう」

「ウチのまちでも今度PLATEAUに参画したいんだけど、どんなものかよくわからない」

といった声をよく耳にします。

そこで、あらためてPLATEAUとは何かを、おおまかなところから見ていきます。

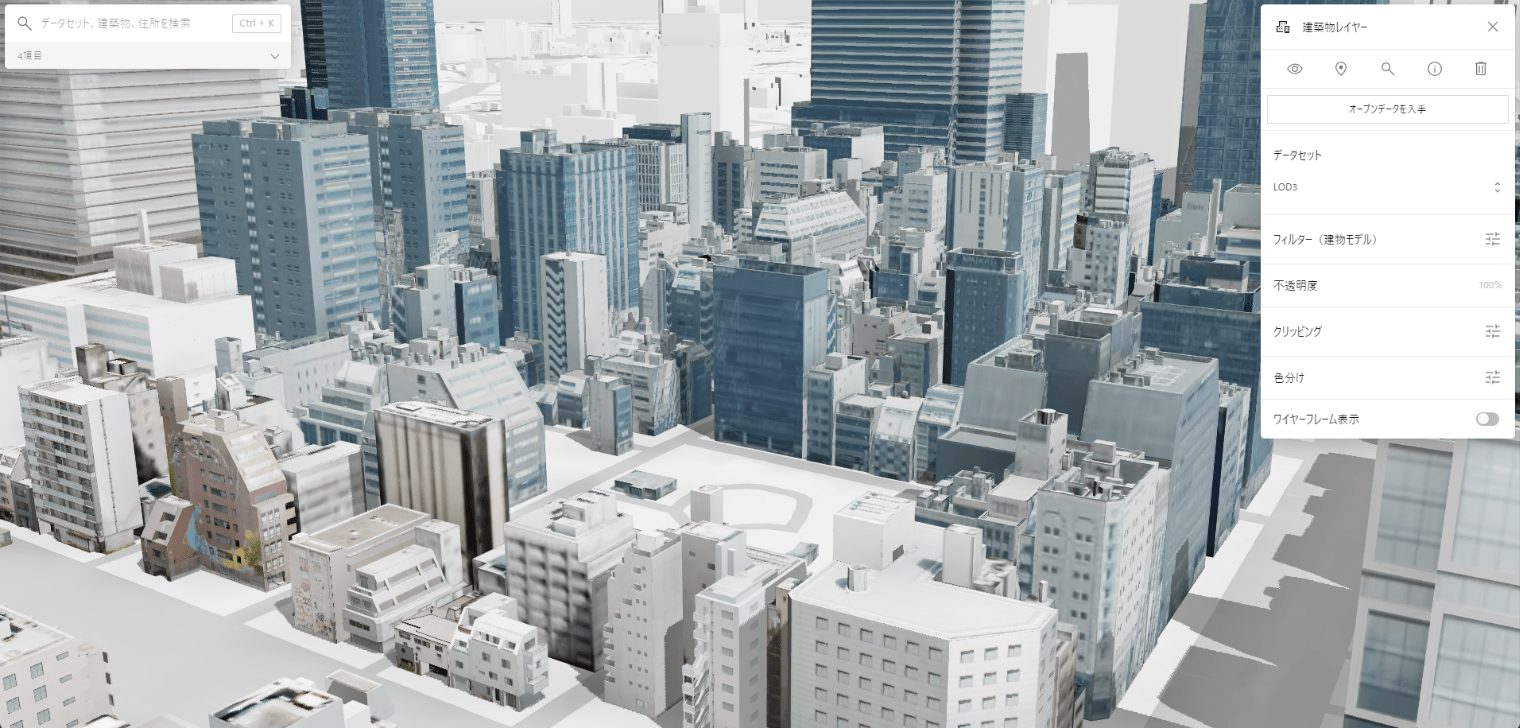

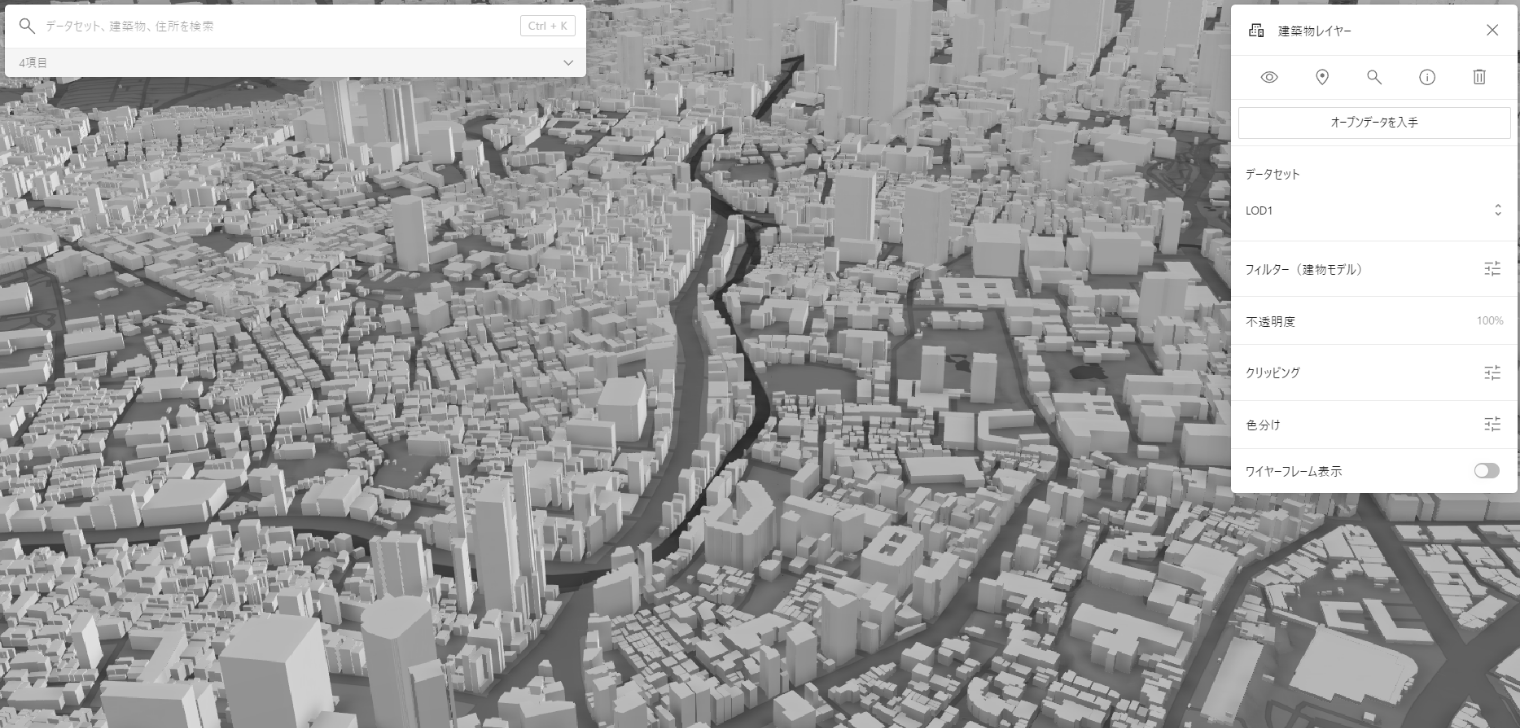

PLATEAU VIEW で見る3D都市モデル

PLATEAUをわかりやすく解説した

資料をさしあげます。

PLATEAUとは?

日本全国で3D都市モデルを整備

PLATEAUとは、日本全国の都市のデジタルツインを推進する一大プロジェクトのこと。2020年に国土交通省主導でスタートし、現在では地方自治体、民間企業、研究・教育機関など幅広い連携のもと進められています。

めざすところは、より快適で便利、安全安心な暮らし・まち・社会をつくることです。3D都市モデル化を進めるとともに、さまざまな都市活動データを3Dマップ上に集約・統合することで、まちづくりのデジタル・トランスフォーメーション(DX)を推進。より高度な都市計画の立案や、きめ細やかな都市活動のシミュレーション・分析を通じて、私たちの誰もがいきいきと暮らせる、豊かでサステナブルなまちづくりの実現をめざしています。

PLATEAU VIEW で見る3D都市モデル

さまざまな分野でユースケースを開発

PLATEAUで整備する3D都市モデルは、日本初となる都市デジタルツインの実装モデルです。より幅広くスムーズな利活用につなげるためPLATEAUでは、産学官の連携のもと、その活用例となるサービスやプロダクトの試作モデルを積極的に開発。さまざまなジャンルで有用性を示すユースケースとして公開しています。

たとえば、都市開発やまちづくり、防災、インフラ管理、地域活性などのユースケース。地方自治体が抱えるさまざまな課題を可視化しつつ、その地域のニーズにマッチした最適解をご提案することが可能です。

誰もが利用できるようオープンデータ化

さらに、整備した3D都市モデルを誰もが自由に利用できるオープンデータとして提供していることも、PLATEAUならではの特色です。日本各地でまちづくりDXを通じた高度なネットワーク化を進めながら、まちづくりに関わるさまざまな領域の知見とノウハウの化学反応を促し、知識と成果を共有。地域社会の課題解決に貢献するとともに、さらなる価値創造につながるイノベーションを生み出していきます。

3D都市モデルの整備は、2023年度末時点で全国196の自治体で実施。2027年度までには500都市の参画をめざしています。

PLATEAUが推進する3D都市モデルとは?

PLATEAUをよりくわしく知るうえでおさえるべきは「3D都市モデルとは何か」ということのようですね。

プロジェクトの中核をなす3D都市モデルについて、もう少しくわしく見てみましょう。

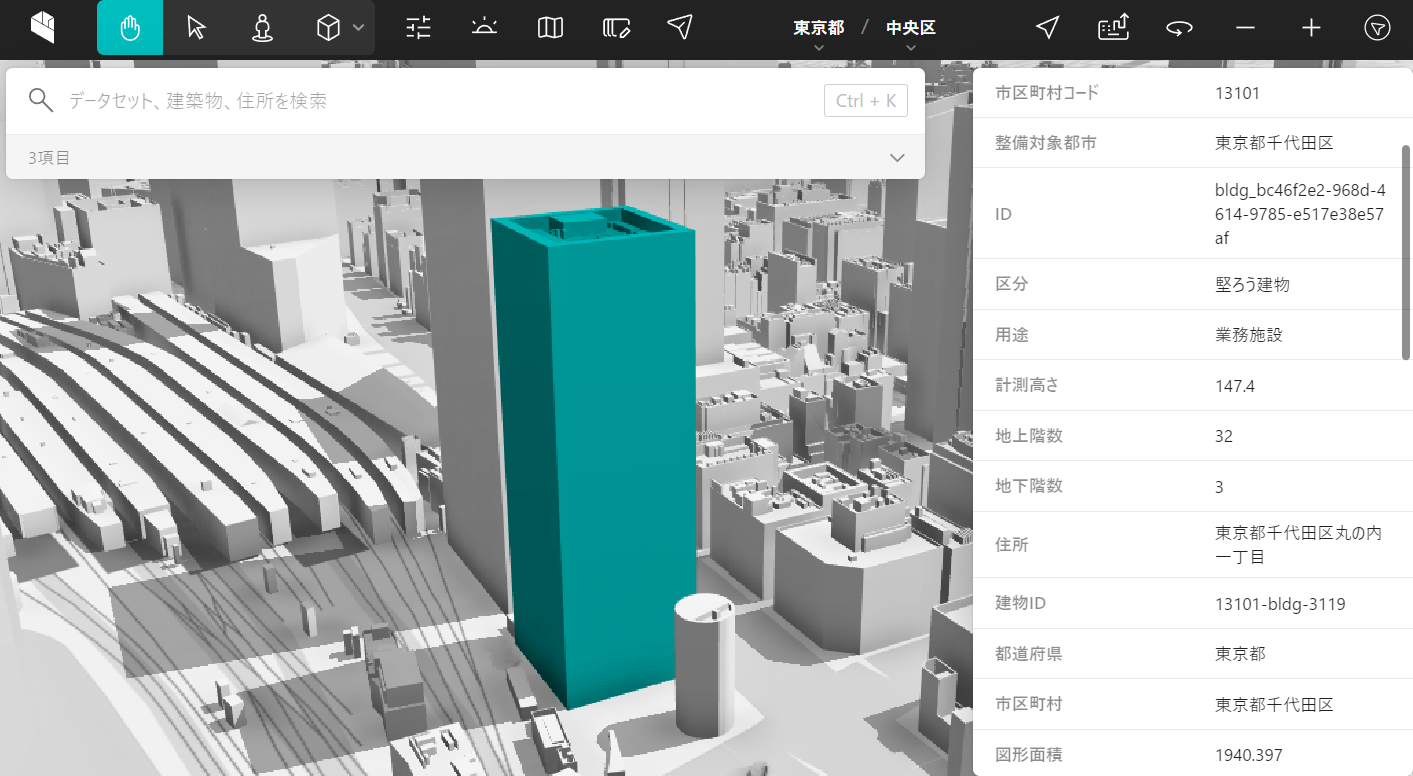

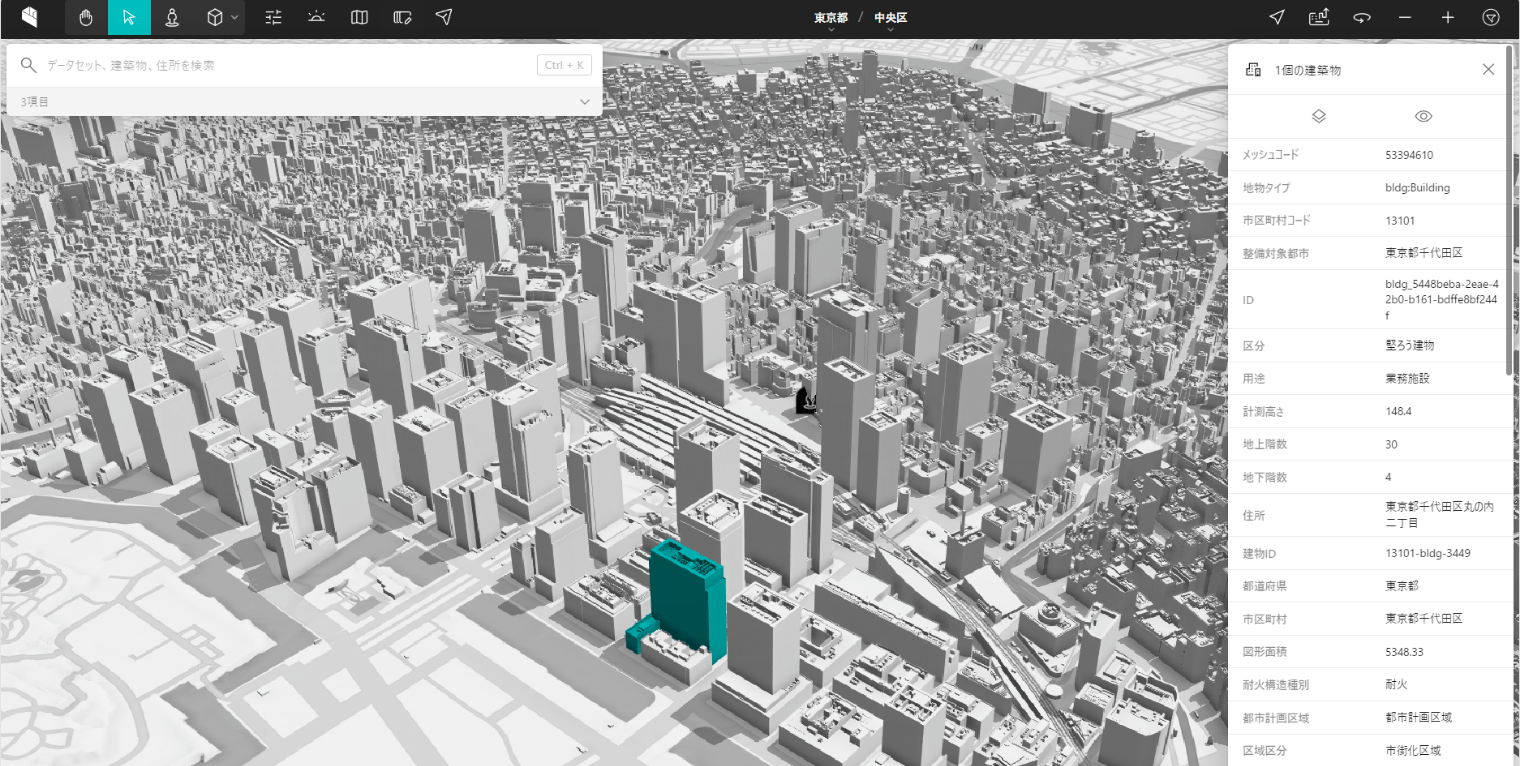

「属性情報」を付加して都市空間を精緻に再現

一般的な都市空間の3Dモデルとは、現実の都市を構成する建物、道路、橋梁などの形を立体化してその3次元形状をモデリングし、サイバー空間で描出しています。一方、3D都市モデルはそうした形状面のみならず、描かれた建物にその用途や名称、構造、建設年などの属性情報を付与して構築。いわば、さまざまな情報で成り立つリアルな都市空間そのものを再現しているのです。そのため、これまでにない精緻さをもって都市情報の分析や可視化、シミュレーションが可能になりました。

PLATEAU VIEW より

既存データを活用して新たな価値を創造

この3D都市モデルは、整備に際して新たに調査・測量をする必要はありません。基本的なデータソースは、①都市計画基本図(基盤地図情報) ②都市計画基礎調査 ③公共測量成果(航空写真またはLP)の3つ。いずれも、各自治体が定期的に収集・作成している、いわば既存資源です。また、都市計画基礎調査を実施していない、あるいは十分な情報をお持ちでない自治体においても、保有している他の行政データなどを参考情報として活用し、3D都市モデルの整備に取り組んだ事例もあります。これらを有効活用することで、特別な手間や膨大なコストをかけることなく、これからの新しいまちづくりにさらなる価値と可能性が生まれます。

3D都市モデルの3つの技術的特徴

3D都市モデルの技術的特徴としては、①高品質性 ②オープンデータ性 ③構造性 があげられます。

特徴1.標準データモデルによる高品質性

3D都市モデルがさまざまな分野・用途で活用されるためには、データ品質はもちろんのこと、流通性・汎用性・再利用性の確保が欠かせません。そこでPLATEAUでは、2021年に日本初の3D都市モデルの標準仕様「3D都市モデル標準製品仕様書」を策定し、仕様・規格・品質に関するルールを統一。さらには標準データモデルに国際標準化団体OGCが定めたオープンフォーマット「CityGML2.0」を採用しています。公共測量成果としての信頼性を担保するとともに、誰もが安心して利用できる拡張性にすぐれたオープンプラットフォームを実現しています。

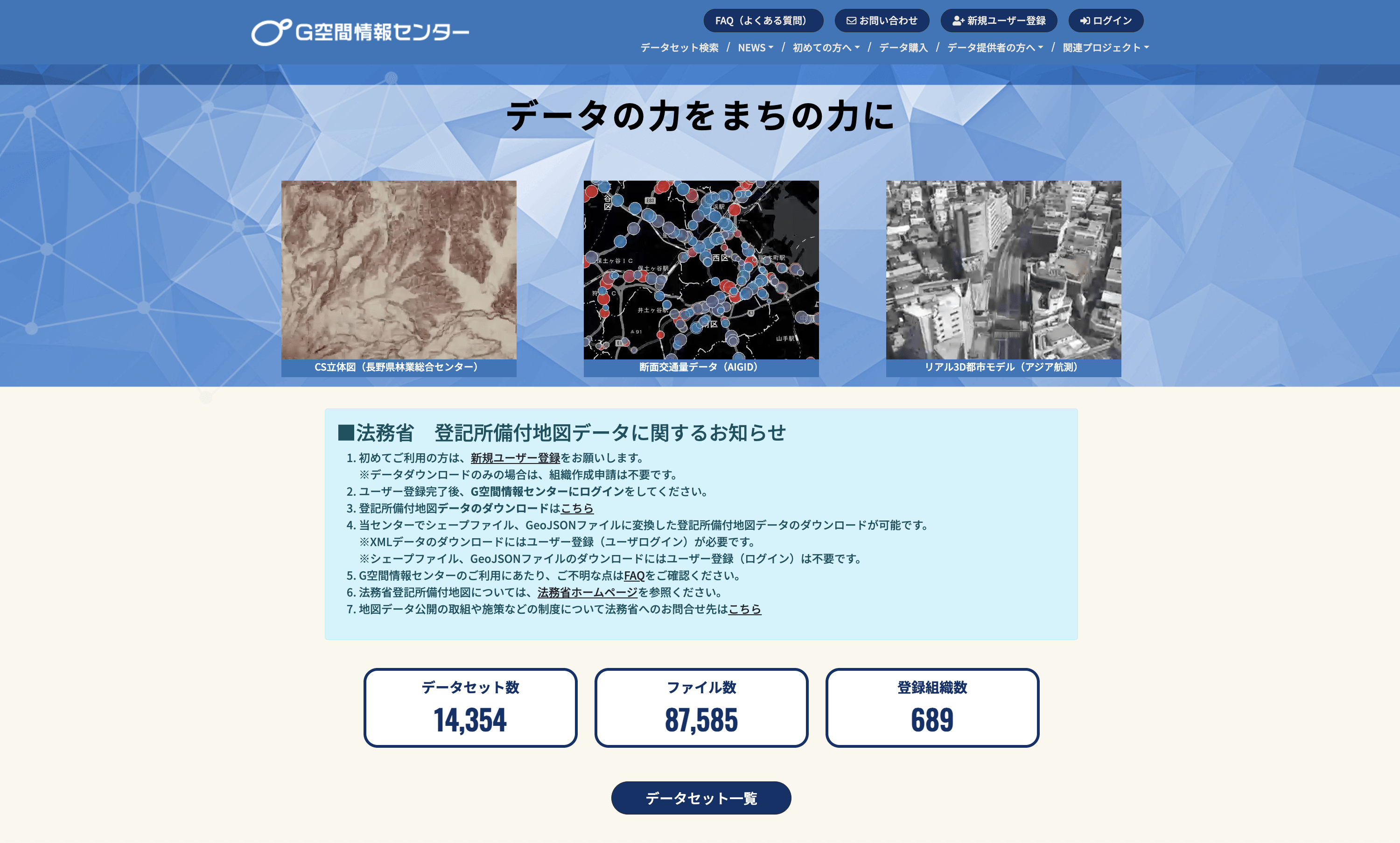

特徴2.商用利用も可能なオープンデータ性

前にも触れましたが、オープンデータとして提供されているのも3D都市モデルの大きな特徴です。さらには、政府標準利用規約やクリエィティブ・コモンズ・ライセンス(CC BY 4.0)に準拠したオープンライセンスの採用により、商用利用を含めた複製・加工・編集が自由に行えます。

データは「G空間情報センター」で公開され、手軽にダウンロードが可能。インターネット上には国土交通省が運営するビューア「PLATEAU VIEW」も用意され、全国の3D都市モデルをどなたでも自由にご覧いただけます。

このようにオープン性を徹底することで、高い拡張性と互換性を獲得。より幅広い領域からの参画を促し、3D都市モデル活用のフィールドはさらに広がっています。

国土交通省が運用するPLATEAU VIEW はこちら

オープンデータ公開している

G空間情報センターはこちら

〇G空間情報センター/一般社団法人

社会基盤情報流通推進協議会(AIGID)が運営

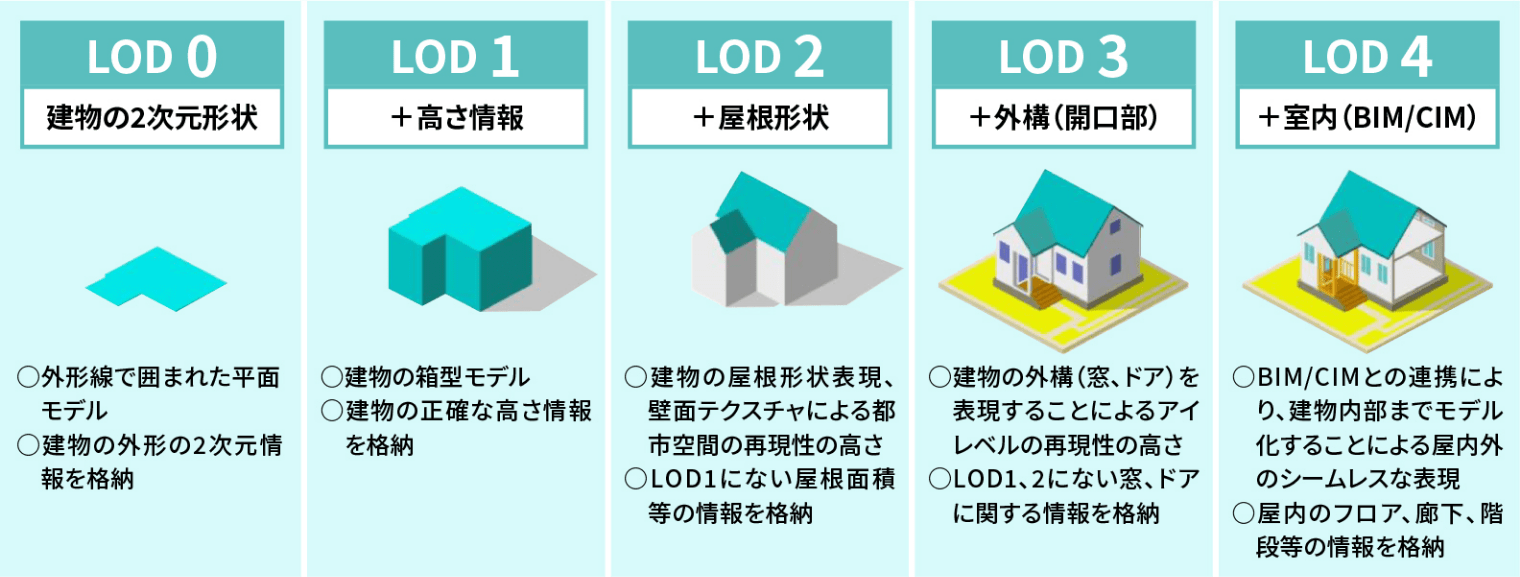

特徴3.LOD採用によるマルチスケールな構造性

3D都市モデルでは、建物などの地物ひとつひとつに表現の詳細度を示すLOD(Level of Detail)が設定されています。建築物でみるとLOD0からLOD4まで定められており、LOD0は高さ情報がない、つまり2次元モデル。LOD1になると高さ情報が加わった四角い箱、LOD2では屋根の形がわかるなど、より詳細な表現が可能になります。

さらに、ひとつの地物で異なるLODを並列保持できるマルチスケールなデータ構造も特徴。従来の地図データと異なり、用途や目的に応じて異なるLODをフレキシブルに表現・利用することが可能です。

LODのイメージ

○国土交通省「3D都市モデルの導入ガイダンス

(第4.0版)」をもとにパスコにて作成

お気軽にご相談ください。

PLATEAUで何ができるのか?

いかがでしょう。PLATEAUのポテンシャルの高さがおわかりになってきたのではないでしょうか。そうなると、具体的にどんなことに活用できるのか、気になるところですね。

ということで、PLATEAUが実際に活用されている分野について見ていきますが、その前にまず、3D都市モデルがもたらす3つのメリットを整理してみます。

視覚性・再現性・双方向性が3つのメリット

ひとつめは、「視覚性(ビジュアライズ)」。都市空間を立体的かつ直感的にとらえられるとともに、さまざまなデータの持つ意味を視覚的にわかりやすく表現できます。

ふたつめは、「再現性(シミュレーション)」。3次元空間情報に加え豊富な属性情報を持つことから、サイバー空間上で限りなく現実に近い都市空間が再現できるため、都市スケールでの精緻なシミュレーションに最適。より高度な解析・分析が可能になります。

最後は、「双方向性(インタラクティブ)」。上記の視覚性と再現性により、サイバー空間上の都市モデルと実際の都市空間を情報的に結びつけ、相互作用を促進。地域社会の課題に対して、それぞれの地域性や実情に応じた最適な解決策の提案へとつなげます。

3D都市モデルの多様な活用分野

視覚性・再現性・双方向性。これら、3D都市モデルがもたらす3つのメリットは、暮らしやまち、社会に関わるさまざまな領域で活かされていますが、とりわけ積極的にユースケース開発が進められているのが、以下の8つの分野です。

活用分野① 都市計画・まちづくり

まちづくりに関わる各種施策の立案・高度化に活用します。3次元地理空間情報に加え、さまざまな属性情報を集約・分析して可視化することで、課題や問題点が的確に把握でき、効果的な施策立案が可能になります。また、視覚化により情報共有がしやすいため、スムーズな計画推進に欠かせない合意形成・意思決定の迅速化にも役立ちます。

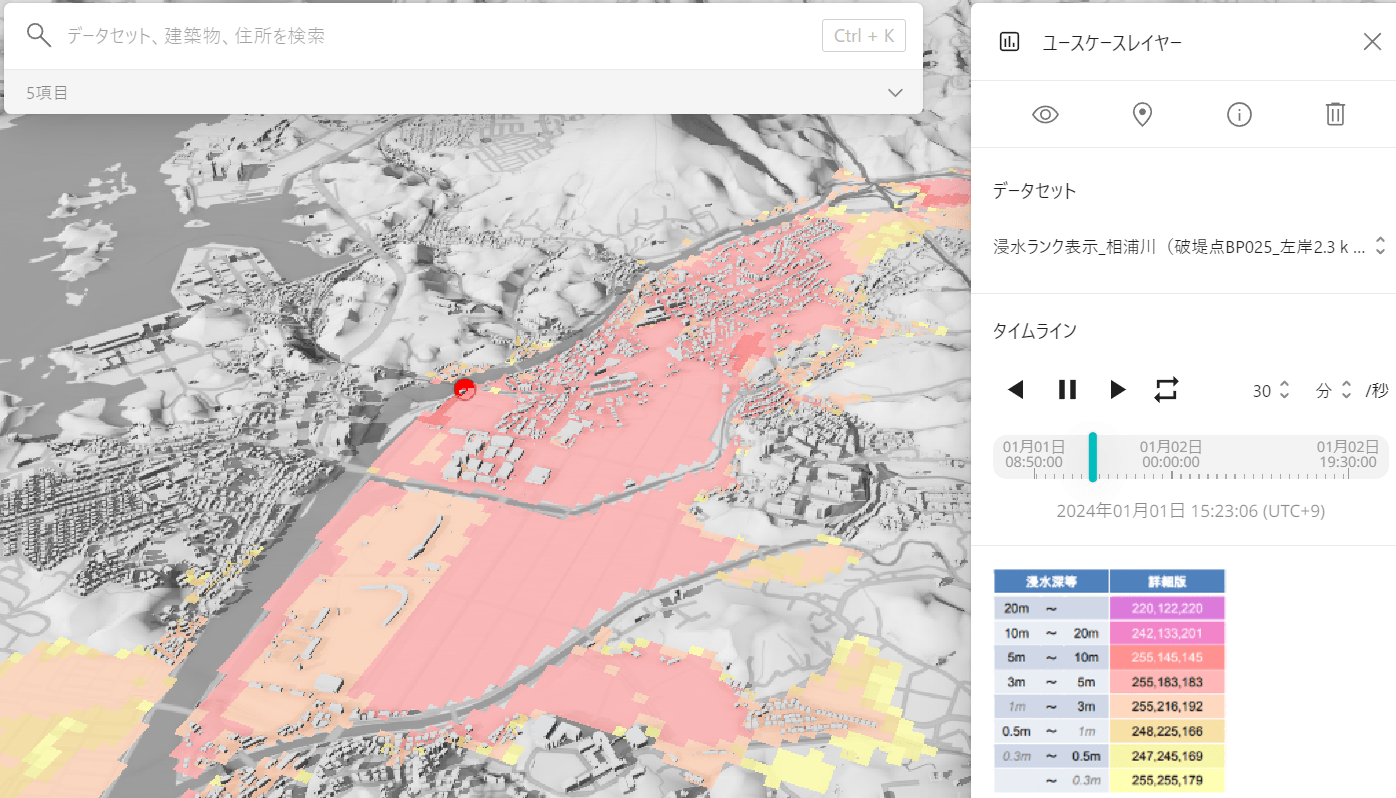

活用分野② 防災・防犯

防災・防犯意識の啓発や防災施策の検討に活用します。防災の面では、大雨や高潮、地震、火山活動などによる災害情報を、防犯の面では、街路灯や監視カメラの位置などを集約して、リスクを可視化するとともにさまざまなシミュレーションを実施。防災・減災・防犯施策の検討や立案に加え、住民の防災意識の啓発や避難行動の変容、防犯対策の促進に役立ちます。3D都市モデルの詳細なシミュレーションを活かした計画策定にも活用できます。

PLATEAU VIEW より

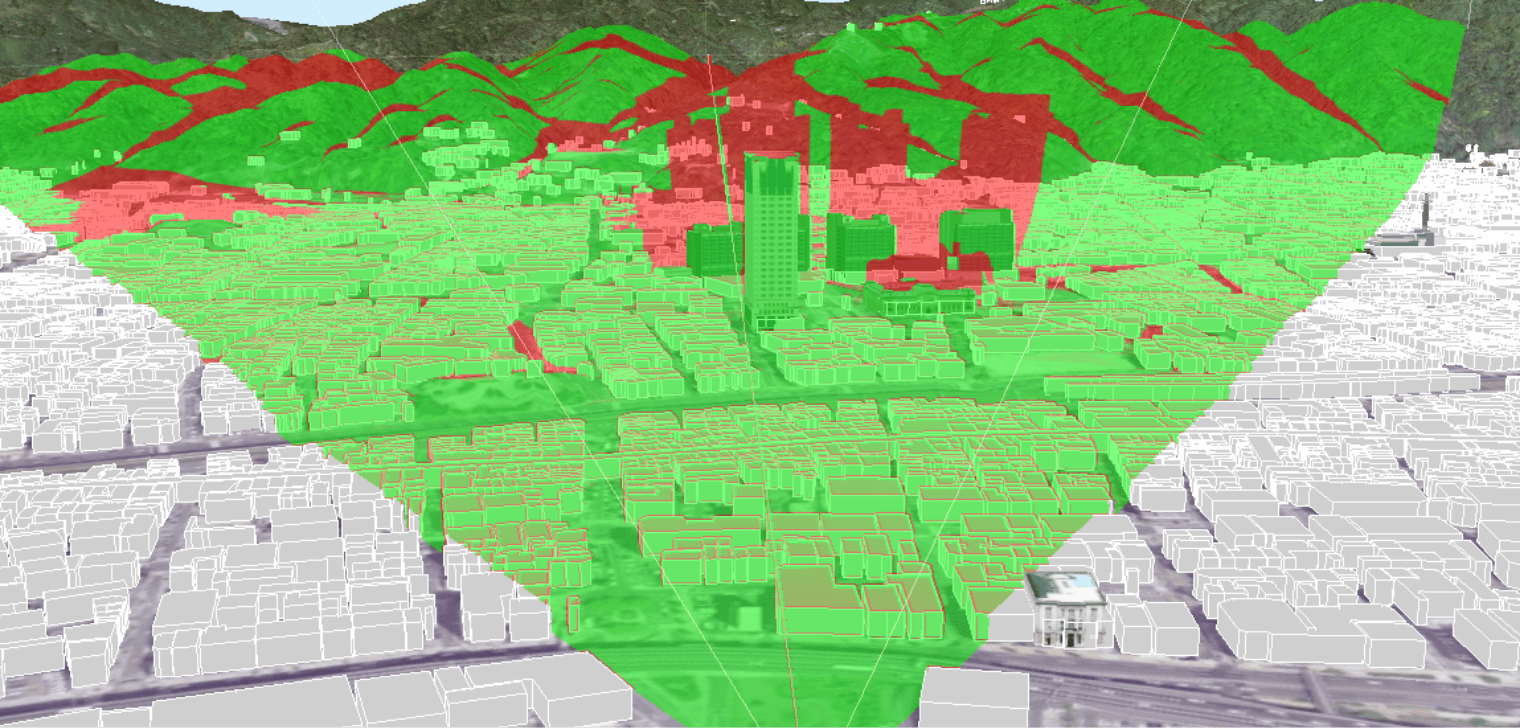

活用分野③ 地域活性化·観光·コンテンツ

現実世界を再現した3D都市モデルを活かして、VR(仮想現実)空間・AR(拡張現実)空間などのXR(クロスリアリティ)世界を構築。観光コンテンツや観光ガイドアプリなどの提供による観光客誘致を通じて、地域活性に役立てます。

観光客向けのビュースポットを検討

活用分野④ 環境・エネルギー

再生可能エネルギーの利用促進や都市の環境整備に活用します。3D都市モデルは建物などの地物を正確に再現し、土地利用状況などの属性情報も有するため、これまでにない精緻なシミュレーションが実行できます。太陽光発電の普及促進施策や、日照や日射、通風、景観などの都市環境に関わるプランニングに活かせます。

太陽光発電設備設置のための日射をシミュレーション

活用分野⑤ 交通・物流・モビリティ

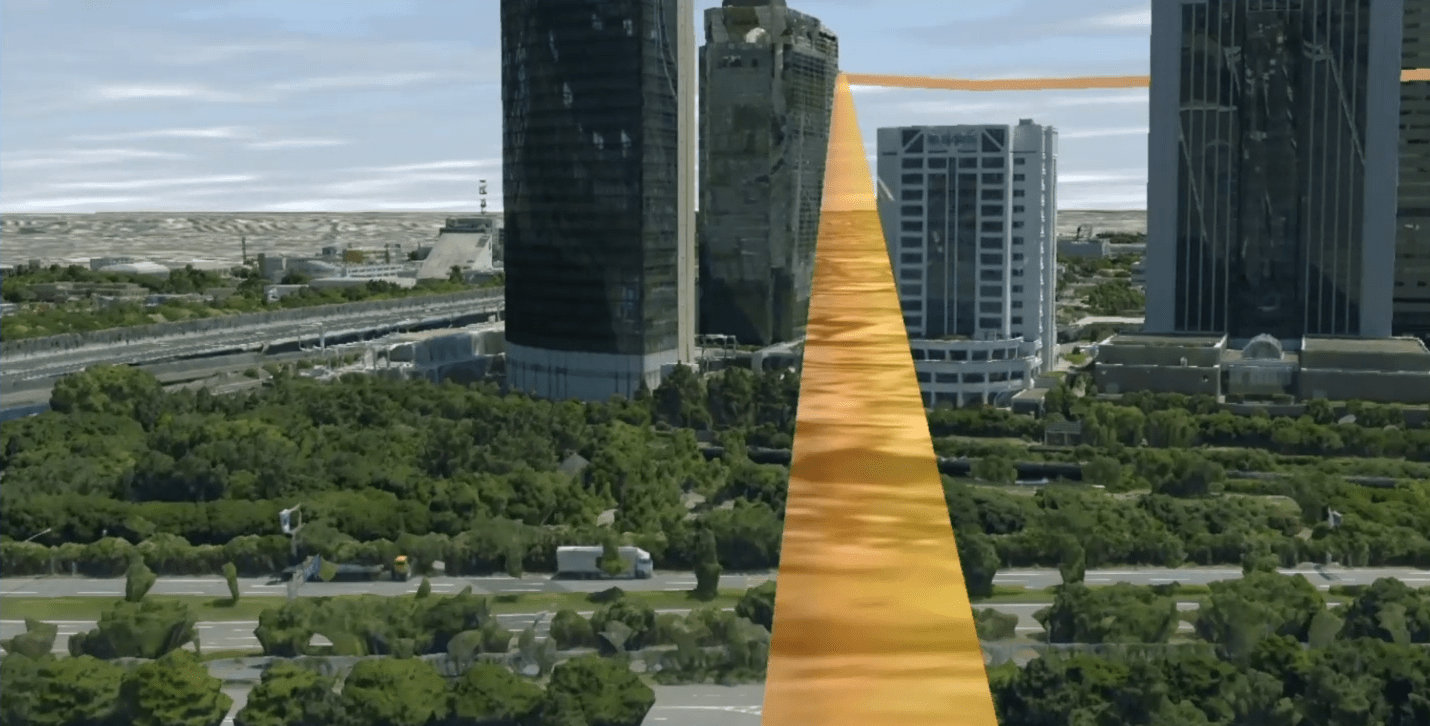

都市の広範なエリアをリアルな3Dシミュレーション空間で再現。ドローンや自動運転車両の自律運行AIシステム開発やルートマップ作成、最適ルート探索などに活用できます。

ドローンハイウェイシミュレーション

活用分野⑥ 住民参加

3D都市モデルをもとに、住民参加型の地域情報プラットフォームを構築。よりわかりやすい情報発信を通じて地域活動を支援するとともに、まちづくりへの地域住民の参加促進に効果を発揮します。

3D都市モデルを活用した住民参加のまちづくり

活用分野⑦ インフラ管理

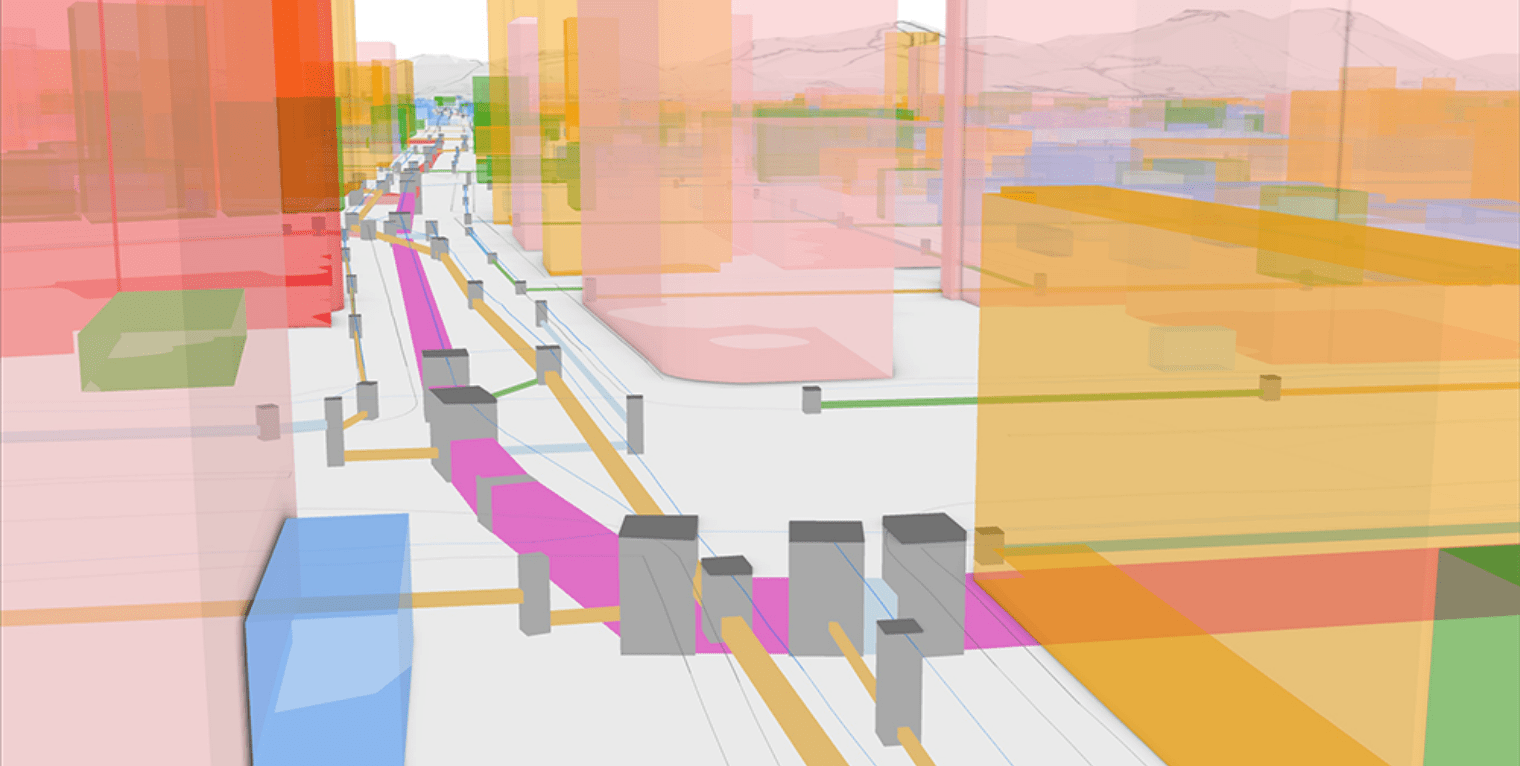

従来は紙などで管理されていたインフラ情報を、3D都市モデルの標準仕様に基づきデータベース化して、一元管理システムを構築。点検・メンテナンスに関わる大幅な業務効率化が実現できます。

3D都市モデルに地下埋設物を取込み一元的に管理

○出典:国土交通省 PLATEAUサイト内「uc23-13 下水熱利用促進のためのマッチングシステム」より画像を引用

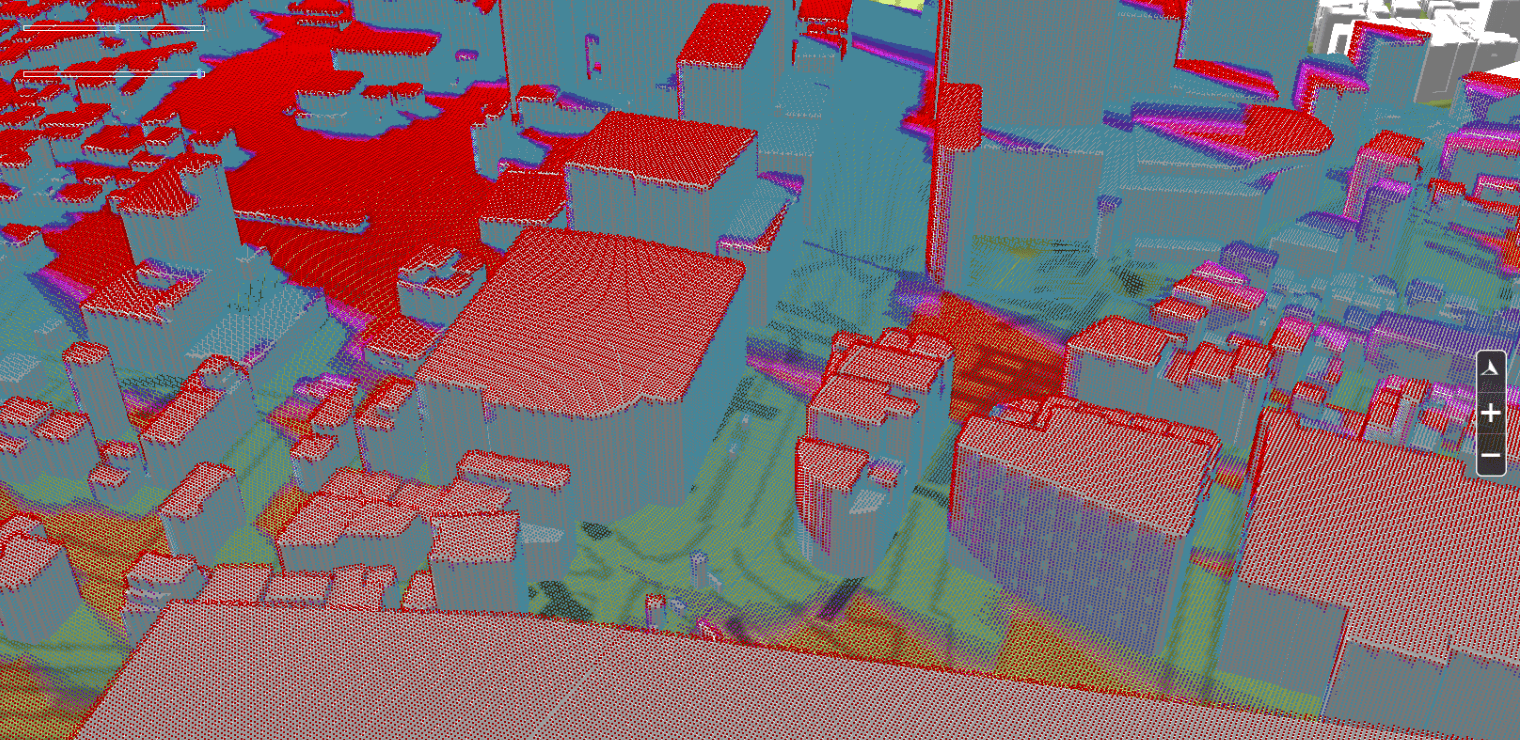

活用分野⑧ デジタルツイン技術

点群などのセンシングデータのセグメンテーション、モデリング技術やBIMなどとの統合技術の開発。道路空間においては、交差点やカーブなどの視認性の確認から、信号などの付帯施設の配置検討や道路線形の変更シミュレーションを最適な改良を仮想空間で行い、現実社会に反映することが可能です。

道路空間の詳細な3D都市モデルを活用したシミュレーション

PLATEAUをわかりやすく解説した

資料をさしあげます。

PLATEAUはどこに依頼すればいい?

ご覧いただいたように、幅広く豊かなポテンシャルを秘めているPLATEAUは、地域社会におけるこれからのまちづくりを、さらなる高次元へと引き上げる可能性に満ちています。それでは、このPLATEAUを導入する際には、いったいどんな業者を選べばいいのでしょうか。

空間情報のプロをお選びください

3D都市モデルの整備やユースケース開発の際の委託先としては、何よりもまず、3次元地理空間情報を専門に扱っている会社であることが基本。GISを基軸としたデジタルツインに関する豊富な知見とノウハウに加え、すぐれた分析・解析技術を有することも必要です。そして何より、地域社会の発展に資する大切な事業ですから、信頼に値するパートナーをお選びいただくことが大切です。

パスコは自治体支援をはじめとした地理空間情報の実績が豊富です

私たちパスコは、創業以来70年を越えて、測量・地理空間情報のサービスを提供してきた日本におけるリーディングカンパニーのひとつです。

日本全国の自治体・官公庁を主要クライアントに、国土の管理・保全、災害・環境対策、都市開発、インフラ維持管理など、公共領域を中心とする幅広い分野でサービスを展開。豊富な実績を積み重ねてきました。

また、近年の急速なデジタル化の中、デジタルツイン分野での技術改革をさらに加速。2022年には経済産業省の「DX認定事業者」にも認定されています。

パスコにまるごとおまかせください

まちづくりDXへの取り組みの一環としてPLATEAUもスタート時から参画。3D都市モデルの整備やユースケース開発を通じて、たくさんのソリューションを提供しています。

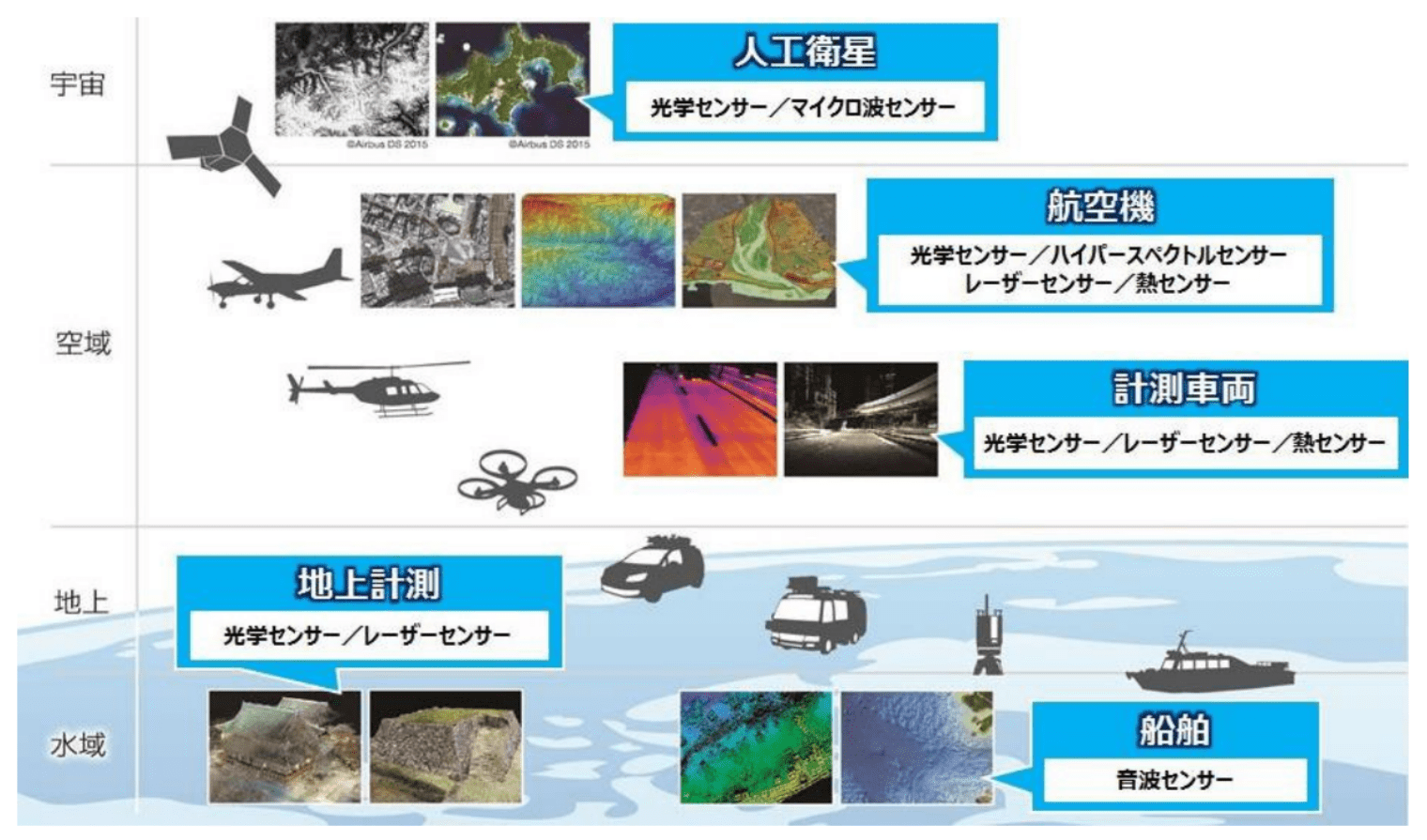

とりわけ、人工衛星や航空機、ドローンを利用した測量・撮影・調査にはじまり、3D都市モデルのデータ整備・加工、分析・コンサルティング、そして効果的なユースケースのご提案まで、一貫して高水準で対応できるのがパスコならではのアドバンテージ。まちづくりに関わる豊富な実績と確かな空間情報技術で、3D都市モデル整備をトータルにサポートいたします。安心しておまかせください。

パスコはさまざまな計測技術を駆使して、的確かつ高精度な空間情報を取得

PLATEAU、費用はどのくらいかかる?

それでは最後に、3D都市モデル整備にかかる費用についてご説明します。

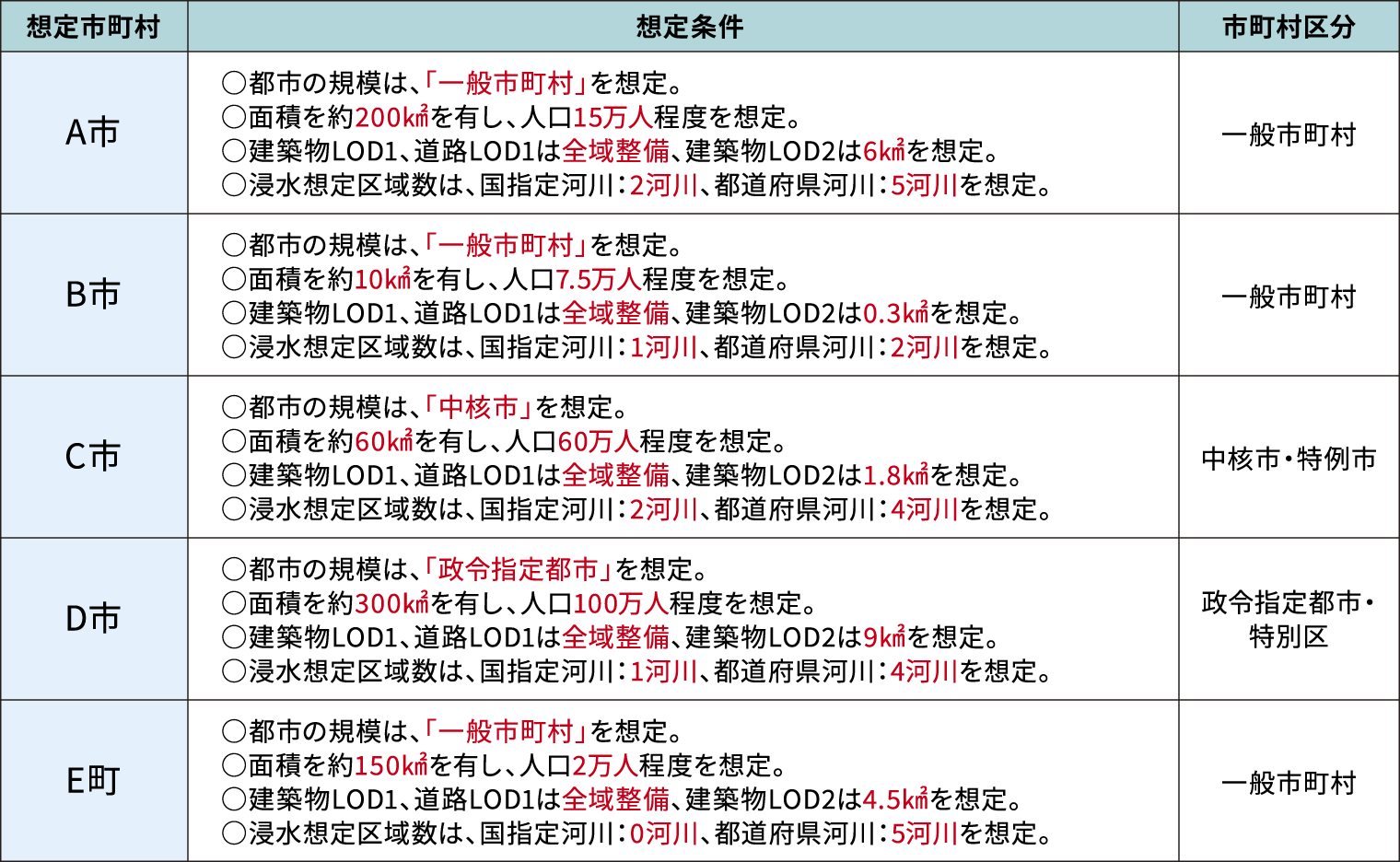

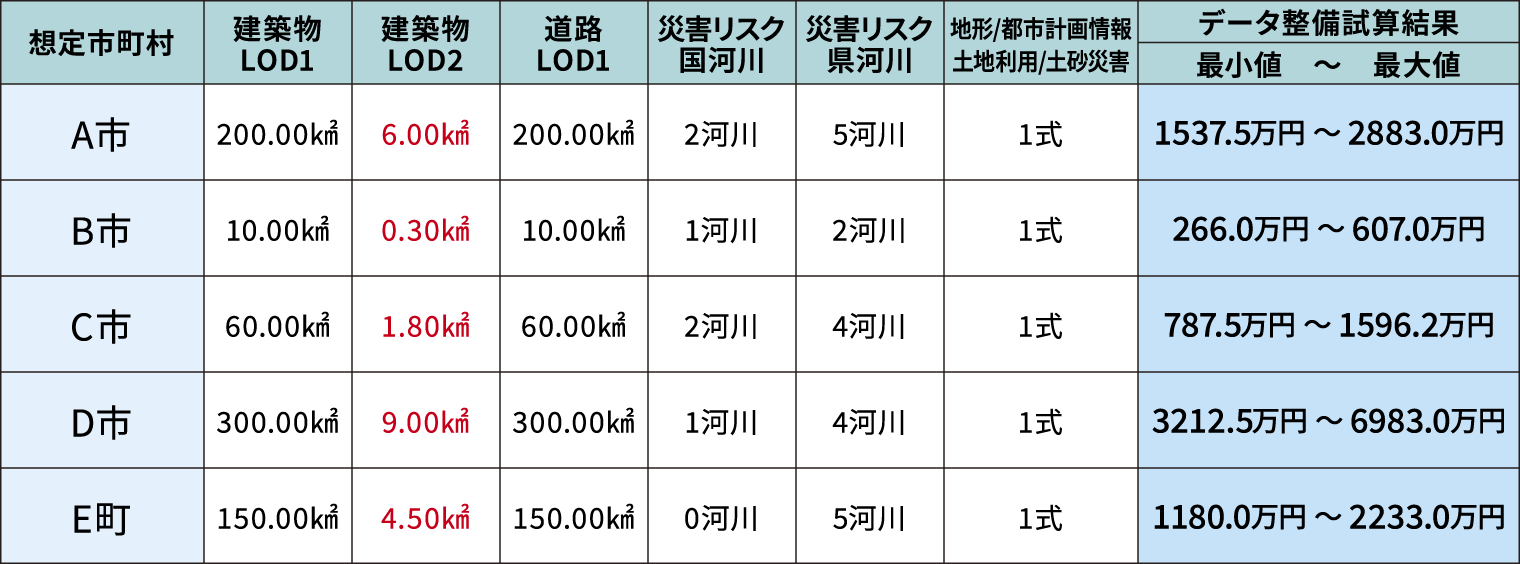

国土交通省の「試算ツール」が利用できます

整備対象となる面積や建物棟数などの都市規模はもちろん、お持ちの都市計画基本図などの整備状況、利用できる測量データの有無、整備する地物とその詳細度(LOD)に応じて、整備費用は大きく変わってきます。

そこで、国土交通省ではサイト上で検討に際しての「3D都市モデル整備費用試算ツール」を用意。おおまかではありますが、費用感のめやすとして利用できます。

「3D都市モデル整備費用試算ツール」を用いたシミュレーション(建築物LOD1/LOD2を対象)

○出典:都市空間情報デジタル基盤構築支援事業(PLATEAU補助制度)ポータル

(https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/

plateau_hojo.html)内の3D都市モデル整備費用試算ツール【シミュレーションファイル】をもとにパスコにて作成

(https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/content/

001767387.pdf)

くわしくはパスコまでお気軽にご相談ください

上記試算ツールでの注意事項は、実際の見積り工数を簡略化・抽象化した内容であるということです。そのため、次のような作業項目に対する費用も別途発生します。

○資料収集・整理

○プロジェクト管理(協議含む)

○3D都市モデルの符号化※

○元となるデータの修正や更新(必要に応じて)

※符号化:整備した3DデータをPLATEAUが定める標準製品仕様書に則ったデータフォーマットやデータ構造に変換すること

また、整備する属性情報の数や内容は市町村ごとに異なるため、それに伴い金額差が生じます。

こうした費用の詳細は、ぜひパスコにお問い合わせください。また、地方公共団体を対象とした国の補助制度による財政支援も利用可能です。くわしくは こちらをご覧ください。

いかがでしたでしょう。PLATEAUについて、概略なりともおわかりいただけたでしょうか。

いま地方自治体はさまざまな問題に直面しています。少子化や人口流出による過疎化。人手不足に伴う経済面の弱体化。公共機関の衰退や生活利便性の低下。数えあげればきりがありません。しかも、問題の解決には根拠に基づく政策の立案(EBPM)が望まれます。

そうした難問に対する解決に向けた取り組みの一助として、住民の方々がより快適・安心に暮らせる持続可能なまちづくりのお手伝いができることを、私たちパスコは心から願っています。

他のコラムを見る

お気軽に

ご相談ください。

PLATEAUを

わかりやすく解説した

資料をさしあげます。